En la lectura evangélica (Mt 13,44-46) que nos ofrece la liturgia para hoy, volvemos a contemplar, en forma abreviada, dos de las siete parábolas del Reino: la del tesoro escondido y la de la perla de gran valor. ¿Por qué la insistencia de la Liturgia en repetir una y otra vez las parábolas del Reino?

Toda la misión de Jesús puede resumirse en una frase: “[T]engo que anunciar la Buena Nueva del Reino de Dios, porque a esto he sido enviado” (Lc 4,43). Habiendo sido esa la misión de Jesús, no puede ser otra la misión de la Iglesia. Por eso en sus últimas palabras antes de ascender al Padre, delegó esa misión a la Iglesia: “Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva (del Reino de Dios) a toda la creación” (Mc 16,15).

Anteriormente hemos señalado que Jesús nos está diciendo que en la vida del cristiano, de su verdadero seguidor, no puede haber nada más valioso que los valores del Reino. Por eso tenemos que estar dispuestos a “venderlo” todo con tal de adquirirlos, con tal de asegurar ese gran tesoro que es la vida eterna. Eso incluye dejar “casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos y campos” por el nombre de Jesús. O sea, que no puede haber nada que se interponga entre nosotros y los valores del Reino.

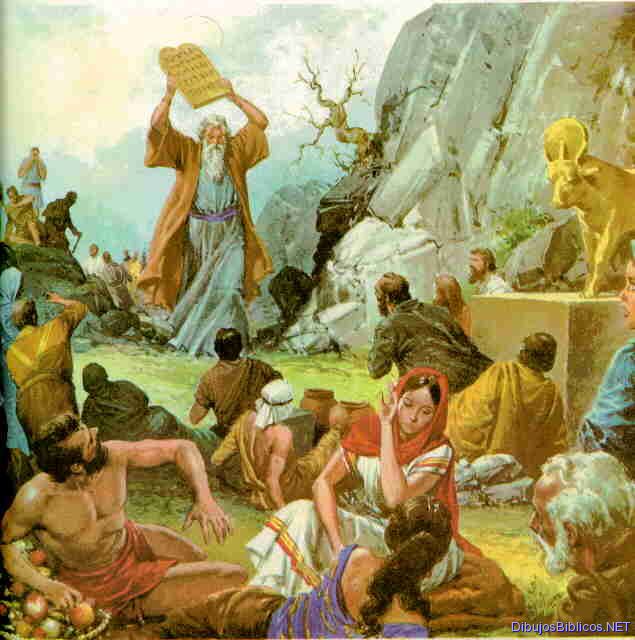

El que acepta esa misión de parte de Jesús, se llena de su Palabra, y pone su vida al servicio de esta, tiene “algo” que todos notan, tal como le sucedió a Moisés en la primera lectura de hoy (Ex 34,29-35). Nos relata el pasaje que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas que contenían Palabra de Dios “tenía radiante la piel de la cara”.

Aquí encontramos una marcada diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En la primera lectura vemos cómo cuando los Israelitas vieron a Moisés con el rostro brillante (por haber visto a Dios cara a cara, como a un amigo) “no se atrevieron a acercarse a él”, y el mismo Moisés se cubría la cara con un velo. Y es que en el Antiguo Testamento Dios todavía no se había revelado plenamente; por eso ni tan siquiera se podía pronunciar su nombre.

No es hasta que la Palabra se encarna, haciéndose uno con nosotros en todo excepto en el pecado, que Dios se nos revela plenamente en la persona de Jesús. Ahora podemos verlo, escucharlo, tocarlo, caminar junto a Él. Es entonces que nos envía su Santo Espíritu que nos permite llamar Abba a aquél cuyo nombre era impronunciable.

Y ese Espíritu Santo, que es el Amor entre el Padre y el Hijo que se derrama sobre nosotros, hace resplandecer nuestros rostros con ese “algo” imposible de describir que hace a todo el que se cruza en nuestro camino perciba la presencia de Dios y diga: “Yo quiero de eso”; esa “perla de gran valor” que los impulsa a vender todo lo que tienen con tal de adquirirla.

Hoy, pidamos al Señor que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros, de modo que todo el que nos vea lo vea a Él.