En la primera lectura de hoy el profeta Isaías (26,7-9.12.16-19) cambia el género literario que había utilizado en los pasajes anteriores y entona lo que podemos catalogar como un salmo: “Mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti, porque tus juicios son luz de la tierra, y aprenden justicia los habitantes del orbe. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Señor, en el peligro acudíamos a ti, cuando apretaba la fuerza de tu escarmiento”. Esta lectura, que nos evoca el Salmo 62, es una oración de anhelo, de esperanza.

Isaías ve el sufrimiento de su pueblo, producto de sus infidelidades a la Alianza, y busca de Dios y su misericordia poniendo toda su esperanza en Él: “¡Vivirán tus muertos, tus cadáveres se alzarán, despertarán jubilosos los que habitan el polvo! Porque tu rocío es rocío de luz, y la tierra de las sombras parirá”. Es un cántico de fe y esperanza ante el fracaso. Sabe que Dios, que lo envió a su pueblo, podrá castigarlo pero no abandonarlo porque está lleno de misericordia y comprensión, como una madre para con el hijo de sus entrañas.

Siglos más tarde, en esa corta lectura evangélica que contemplamos hoy, Jesús exclamaría: “Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera” (Mt 11,28-30).

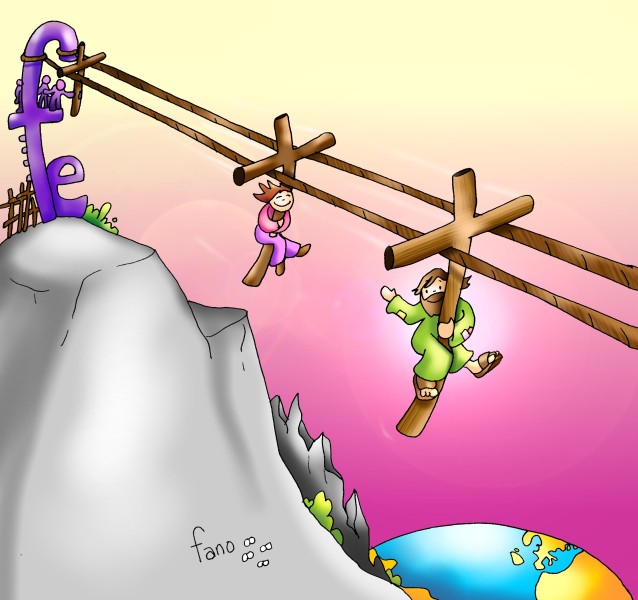

Jesús nos está haciendo una invitación (“Vengan a mi…”), y nos está diciendo que no importa lo fracasados, cansados o agobiados que podamos sentirnos por los azares de la vida, en Él encontraremos alivio. No nos está prometiendo milagros espectaculares, pero nos asegura que si confiamos a Él nuestros cansancios, nuestras angustias, nuestros sufrimientos, estos adquirirán un nuevo sentido; se convertirán en un “yugo llevadero”. Estaremos “tomando nuestra cruz” y siguiéndolo (Mt 10,38; Mc 8,34; Lc 9,23) y Él, fiel a su promesa, se convertirá en nuestro cirineo.

El secreto está en que aprendamos de Él a ser “mansos y humildes de corazón” en el espíritu de las Bienaventuranzas (Mt 5,4). Ahí encontraremos nuestro descanso. La invitación es tentadora. ¿Estamos dispuestos a aceptarla?