“Astutos como serpientes… sencillos como palomas”

Las lecturas de hoy vienen muy a propósito del Año Jubilar de la Misericordia que estamos celebrando.

La primera nos presenta el cántico que sirve de conclusión al libro de Oseas (14,2-10); un último intento de Dios-Madre para que su hijo, el pueblo de Israel, regrese a su regazo. Inclusive pone en boca del pueblo las palabras que debe decir para ganar Su favor, asegurándoles que curará sus extravíos, que los amará sin que lo merezcan, como solo una madre puede hacerlo.

La historia nos revela que el pueblo no hizo caso y continuó su camino de pecado que le apartó más de Dios, hasta que se hizo realidad la sentencia contenida en el versículo inmediatamente anterior a la lectura de hoy (14,1): “Samaria recibirá su castigo por haberse revelado contra Yahvé: sus habitantes serán acuchillados, sus niños serán pisoteados y les abrirán el vientre a sus mujeres embarazadas”. Las diez tribus que componían el reino de Israel fueron cautivadas y deportadas a Nínive, finalizando así el Reino de Israel en el año 722 a.C.

El salmo (Sal 50), por su parte, nos remite una vez más al amor maternal de Dios: “Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa; lava del todo mi delito, limpia mi pecado”. El salmista está arrepentido de su pecado y apela al amor, a la misericordia de Dios.

Y decimos que el salmista apela al amor maternal porque la palabra hebrea utilizada para lo que se traduce como “misericordia”, es rahamîn, que se deriva del vocablo rehem que significa la matriz, el útero materno. Con esto se enfatiza que el amor de Dios es comparable al que solo una madre es capaz de sentir por el hijo de sus entrañas.

En el evangelio (Mt 10,16-23), Jesús continúa sus instrucciones a los apóstoles antes de partir en misión. Les advierte que su misión no va a ser fácil (Cfr. Lc 2,34). Les dice que los envía “como ovejas entre lobos” y reitera la importancia de la perseverancia: “Todos os odiarán por mi nombre; el que persevere hasta el final se salvará”.

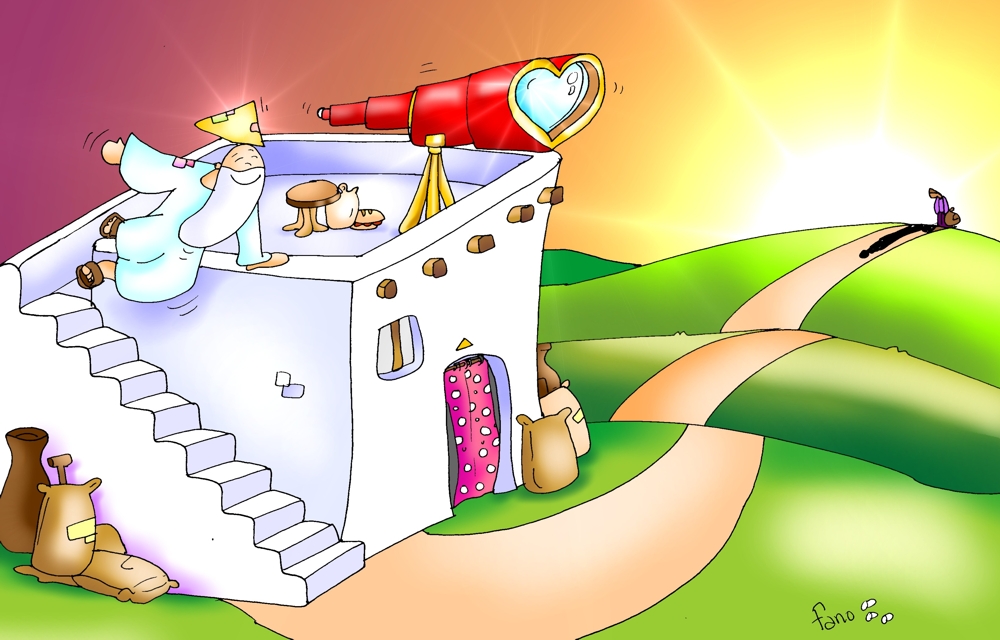

Jesús nos está recordando que la grandeza del Reino de Dios se revela en la debilidad de sus mensajeros. Más tarde Pablo nos dirá que la fortaleza de Dios encuentra su cumplimiento en la debilidad (2 Cor 12,9). Por otro lado Jesús nos advierte que debemos mantener los ojos bien abiertos, que no debemos exponernos innecesariamente, que debemos ser cautos, “astutos como serpientes”; pero conservando la candidez, la simplicidad, presentándonos sin dobleces, sin segundas intenciones, “sencillos como palomas”, para que nuestro mensaje tenga credibilidad.

A veces la persecución, la zancadilla viene de adentro, de los “nuestros”: “Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos; se rebelarán los hijos contra sus padres, y los matarán…” (Mt 10,21). Jesús nos sugiere una sola solución: perseverar, aguantar, poner nuestra confianza en Él, que ha de venir en nuestro auxilio, pondrá palabras en nuestra boca, nos “librará del lazo del cazador y el azote de la desgracia”, nos “cubrirá con su plumas”, y “hallaremos refugio bajo sus alas” (Sal 90).

Pidamos a nuestro Señor el don de la perseverancia para continuar nuestra misión de anunciar la Buena Noticia.