Como parte de la historia de los inicios del pueblo de Israel, la primera lectura de la liturgia de hoy (Gn 32,22-32) nos narra el episodio en que Jacob recibe el nombre de Israel, nombre por el que se conocerá el conjunto de su descendencia, hasta el día de hoy.

Nos dice la Escritura que Jacob peleó toda la noche con un “hombre”, quien al acercarse la aurora sin que hubiese un claro vencedor le dijo: “Suéltame, que llega la aurora”. A lo que Jacob respondió: “No te soltaré hasta que me bendigas”. En el diálogo que sigue el hombre le pregunta su nombre, y al contestarle que su nombre era Jacob, le dijo: “Ya no te llamarás Jacob, sino Israel (ישראל), porque has luchado con dioses y con hombres y has podido”. Ahí el origen del nombre, que quiere decir literalmente “el que lucha con Dios”.

“Las mies es abundante, pero los trabajadores son pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies”. Con esa oración termina la lectura evangélica que nos brinda la liturgia para hoy (Mt 9,32-38). Este pasaje sirve de preámbulo al segundo gran discurso de Jesús que ocupa todo el capítulo 10 de Mateo. El llamado discurso misionero, de envío, a sus apóstoles.

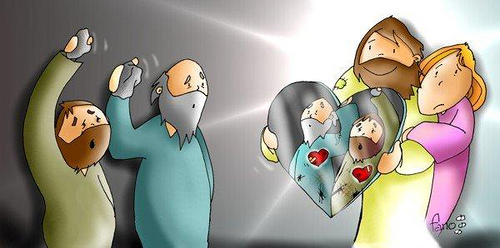

El pasaje comienza planteándonos la brecha existente entre el pueblo y los fariseos. Los primeros se admiraban ante el poder de Jesús (“Nunca se ha visto en Israel cosa igual”), mientras los otros, tal vez por sentirse amenazados por la figura de Jesús, tergiversan los hechos para tratar de desprestigiarlo ante los suyos: “Éste echa los demonios con el poder del jefe de los demonios”. Jesús no se inmuta y continúa su misión, no permite que las artimañas del maligno le hagan distraerse de su misión.

Otra característica de Jesús que vemos en este pasaje es que no se comporta como los rabinos y fariseos de su tiempo, no espera que la gente vaya a Él, sino que va por “todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias” (Cfr. 3er misterio luminoso – El anuncio del Reino).

Jesús está consciente de que su tiempo es corto, que la semilla que Él está sembrando ha de dar fruto; y necesita trabajadores para recoger la cosecha.

Por eso, luego de darnos un ejemplo de lo que implica la labor misionera (“enseñar”, “curar”), nos recuerda que solos no podemos, que necesitamos ayuda de lo alto: “rogad, pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies”, nos dice. Podemos ver que la misión que Jesús encomienda a sus apóstoles no se limita a ellos; está dirigida a todos nosotros. En nuestro bautismo fuimos ungidos sacerdotes, profetas y reyes. Eso nos llama a enseñar, anunciar el reino, y sanar a nuestros hermanos. Esa es nuestra misión, la de todos: sacerdotes, religiosos, y laicos.

Y eso nos incluye a todos los miembros de la comunidad parroquial, cada cual según sus talentos, según los carismas que el Espíritu Santo nos ha dado y que son para provecho común (Cfr. 1 Co 12,7).