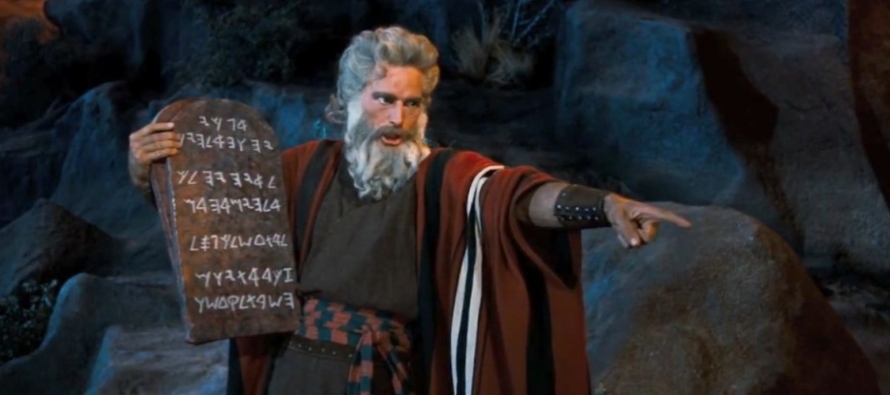

La lectura evangélica que nos brinda la liturgia para este miércoles de la primera semana de Cuaresma (Lc 11,29-32), nos dice que Jesús, al ver que la gente se apretujaba a su alrededor esperando ver un milagro, les increpó diciendo: “Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del hombre para esta generación”. Jesús se refería a cómo los habitantes de Nínive se habían convertido con la predicación de Jonás (que no era Dios), mientras a Él (que sí es Dios) los suyos le exigían “signos” para creer. Estaban apantallados por los portentos y milagros realizados por Jesús, pero se quedaban en el signo exterior; no captaban el mensaje.

La primera lectura que de hoy (Jon 3,1-10) nos narra la conversión de los Ninivitas a que alude Jesús. El año pasado, al reflexionar sobre las lecturas para hoy, hicimos una exposición más amplia sobre ésta, a la cual les remitimos.

Ambas lecturas tienen como tema subyacente la conversión a la que somos llamados durante este tiempo de Cuaresma desde su comienzo, cuando al imponérsenos la ceniza se nos dijo: “Conviértete y cree en el Evangelio”. La pregunta obligada es: ¿Tiene sentido esa frase que se nos dice en relación con la actitud interior con la que nos acercamos a recibir la ceniza ese día? ¿Existe en nosotros una verdadera voluntad de conversión?

El rito exterior de la ceniza recibida en la cabeza no tiene ningún significado, ningún valor, si no tenemos una actitud interior de conversión, no solo para este tiempo de Cuaresma, sino para toda nuestra vida, pues el verdadero proceso de conversión dura toda la vida. Es un constante caer y levantarnos, con la esperanza de cada vez permanecer en pie durante más tiempo. De ahí el llamado constante a la conversión (Cfr. Ap 2,5). La conversión es, pues, un proceso que se inicia cuando tenemos un encuentro personal con Jesús, y va progresando en la medida que permanecemos en Él. Para ayudarnos en ese proceso la Iglesia nos brinda la gracia de los sacramentos, especialmente los de la Reconciliación y la Eucaristía. Por eso también se nos invita a acercarnos a estos durante este tiempo de Cuaresma.

Desde el comienzo de su predicación Jesús hizo un llamado a la conversión: “El plazo se ha cumplido. El Reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio” (Mc 1,15). Más tarde Pedro, a nombre de la Iglesia, reiteró esa llamada el día de Pentecostés. Cuando los que escucharon su predicación, conmovidos por sus palabras le preguntaron qué tenían que hacer, él les contestó: “Conviértanse…” (Hc 2,38). Es la exhortación que la Iglesia nos sigue haciendo hoy.

Ya han pasado los primeros siete días de esta Cuaresma. Hagamos un ejercicio de introspección. ¿He interiorizado la llamada a la conversión? ¿Qué he hecho para lograrla?

Está claro que Dios quiere nuestra conversión, es más, la espera. Por eso nos da la gracia y los medios necesarios para lograrla a través de su Iglesia. Todavía estamos a tiempo. ¡Acércate! ¡Reconcíliate!